市民の暮らしをまもり、持続可能な未来をつくる。

市民の暮らしをまもり、

持続可能な未来をつくる。

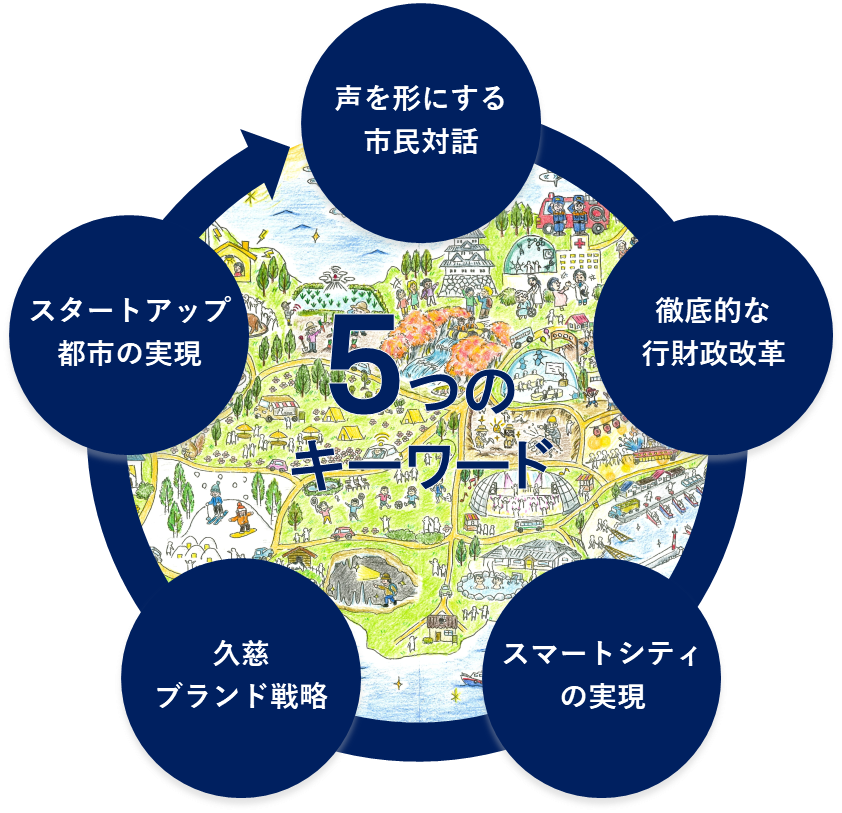

キーワードをクリック!

キーワードをクリック!

12の政策

久慈市は人口減少や少子高齢化、地域経済の縮小など、さまざまな課題に直面しています。これらは決して他人ごとではなく、私たち一人ひとりの暮らしに関わる重要な問題です。

この提案を出発点として、みなさんとともに久慈のこれからを考え、語り合い、より良い未来を描いていきたいと強く思っています。

01

市民総活躍共生社会への挑戦

詳細

久慈市には誇るべき自然や文化、そして人と人とのつながりがあることから、これを力に変え、市民一人ひとりが挑戦し、学び、成長し、活躍できる環境を整えることで、市民の声が市政に反映され、世代や立場を超えて互いに支え合える市民総活躍共生社会を目指します。

●市民対話集会の開催

行政への信頼と市民参加の促進には、現場の声を丁寧に受け止める開かれた対話の仕組みが欠かせないため、市内各地区で積極的に対話集会を開催します。また、なかなか集会の場に参加できない現役世代の意見も大切であることから、SNSやオンラインを通じた多様な参加への取組を進めます。

●地域おこしチャレンジ支援

働きたい仕事と実際の雇用との間にギャップがあることから、地元で安心して働き続けられる環境が求められるため、企業や商工会議所などと連携し、実践型の職業訓練や創業支援を充実させ、新たな挑戦を後押しする取組を進めます。

●地域助け合いポイント制度

高齢化の進行などにより地域の担い手不足が課題となるなか、買い物支援や除雪などの地域活動に参加した市民へポイントを付与し、地元商店街や公共施設で利用できる仕組みを整えることで、助け合いの輪を広げながら地域経済の循環を促進する取組を進めます。

●地域つながるカフェ・サロン

地域のつながりが希薄化し、世代間の交流不足が浮き彫りとなっている現状を踏まえ、空き店舗や公民館を活用した市民交流の場となるつながるカフェを設置し、学生や各種団体、商店街と協力したイベントを通じて人と人とのつながりを広げる場を創出します。

●久慈市シビックプライドの醸成

地域課題を解決する推進力として、市民の地域活動参加を促し、市民の力を積極的に生かすため、久慈市が誇る魅力的な地域資源の価値について、市民活動や教育、地域イベントと連携しながら、学び、再発見する取組を進めます。

また、全国に散らばる出身者やゆかりのある方々を応援団として組織し、観光・産業・文化・情報発信など様々な分野で連携を深め、全国へ久慈の魅力を発信する取組は、市民の誇りをさらに高めると同時に、まちの力を全国へ広げる大きな可能性を持つものと考えることから、市内外とのつながりを強固にする取り組みも併せて推進します。

02

経済好循環都市への挑戦

詳細

人口減少と若者流出による働き手不足、産業構造の偏り、中心市街地の空洞化といった課題を抱えるなか、これを打開するため、新たな仕事を生み出し、地域資源を活かした産業を育て、誰もがこのまちで働きたい、住み続けたいと思える環境をつくり、地域で経済が循環する経済好循環都市を目指します。

●スタートアップ&企業誘致支援

スタートアップを後押しする補助金を充実させ、市外企業の誘致には税制優遇や賃料補助を行うとともに、既存企業と連携した起業支援拠点の整備と伴走型支援による雇用創出など革新的取組を進めます。

●久慈ブランド戦略×6次産業化の推進

伝統文化や特産品を久慈ブランドとして確立させるブランド戦略を策定・実行しながら、生産から加工・販売までを一体化する6次産業化を支援し、ECサイトやふるさと納税を積極的に活用して全国・海外へ販路を拡大することで、産業の付加価値を高める取り組みを進めます。

●久慈まるごと観光リノベーション

観光資源が点在し滞在型観光につながりにくい現状を踏まえ、観光スポットや道の駅、土風館、駅前を結ぶ観光ルートを改めて整備・周知し、琥珀採掘や化石発掘体験、漁業体験、伝統工芸などに触れる体験型観光を強化するとともに、アニメやドラマのロケ地を活かしたメディアツーリズムを強力に展開し、交流人口の増加を図ります。

●空き家・遊休地リノベーション

空き家や遊休地の増加が深刻化する状況を打開するため、これらを活用してコワーキングスペースの創出や行政が関与する民間土地有効利用体制を整備するなど遊休地の有効活用策を実行するとともに、移住者向けの空き家リフォーム助成を拡充し、移住・定住への取組を進めます。

●中心市街地の活性化

市民がまちに誇りを持ち、にぎわいと活気あふれる中心市街地を実現するため、第2期中心市街地活性化基本計画の成果を次の成長へとつなげていく必要性を踏まえ、市民・事業者・行政が一体となって目指す姿を共有し、連携して取り組むことが求められています。

進むべき方向性を明確に示し、あらゆる関係機関とともにプロジェクトを展開することで、子育て世代からシニア世代まで幅広く親しまれ、市民と観光客を惹きつけるエリアを確立し、このにぎわいを原動力として、久慈市全体の持続的な成長へとつなげていきます。

03

可能性を引き出す教育への挑戦

詳細

少子化や教育のデジタル化、教職員の多忙化など、教育環境には大きな課題があります。

今こそ基礎学力の定着に加え、自ら考え、学び、挑戦する力を育む教育が必要であることから、その実現のため、ICTの活用、教職員の働き方改革、地域と一体となった学びを進め、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出す教育を目指します。

●AI・ICTを活用した個別最適化学習

一人ひとりに合わせた学びの提供が難しくなっている現状を踏まえ、AI学習診断で児童生徒の進度や理解度を可視化し、タブレット端末を活用した個別最適な苦手克服プログラムを導入するとともに、オンライン授業で都市部の学校とも連携し、地域差のない教育環境を実現します。

●教職員の働き方改革と研修強化

教職員の長時間労働や人材不足が教育の質に影響を及ぼしていることから、校務支援システムの更なる活用で事務作業を削減し、ICT支援員など外部人材を活用して教師が子どもと向き合う時間を確保するとともに、リモート研修を充実させて最新の教育法やICT活用スキルを磨き、総合的な教育力の向上を図ります。

●地域ぐるみの学び・体験プログラム

子どもたちが地域の魅力を実感し、未来を描く機会を創出するため、地元企業や農家、漁師などとの連携による仕事体験やものづくり体験を実施し、自然や文化を活かした体験型の学びを強化するとともに、キャリア教育や社会課題を学習する機会を創出します。

●地域と連携した保育・教育の充実

共働き世帯の増加や子育て環境の多様化により、子どもの居場所や学びの機会の充実が求められているなか、学びと遊びを融合させた居場所を整備し、習い事や学習支援を組み合わせて子どもの多様な成長を後押しするとともに、シルバー人材や地域ボランティアと連携して世代を超えた人と人との関わりを深めます。

●学校と家庭の連携強化

学習・進路・家庭環境の悩みに対応する子ども教育相談機能を強化し、オンラインなどによる学校と保護者の多様な情報共有を推進するとともに、保護者向け講座を定期的に開催して、家庭での学習支援や子どものメンタルケアを学ぶ機会を提供します。

04

充実の地域医療福祉への挑戦

詳細

高齢化が進み、交通手段の制約や医師不足による診療体制への不安が広がっていますが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、医療・介護・福祉を切れ目なく提供できる体制の構築・充実が必要不可欠です。

訪問医療の充実、人材の確保、地域包括ケアの強化を進め、市民が互いに支え合いながら安心して暮らせる充実の医療福祉を目指します。

●訪問医療・オンライン診療

高齢化や交通弱者の増加により医療アクセスの不安が高まっていることから、移動診療車や訪問診療体制を整え、自宅で診察を受けられる環境を構築するとともに、オンライン診療を推進して通院負担を軽減します。

●医師・医療従事者の確保と人材育成

医師不足が深刻化する中で、地域医療奨学金制度を拡充して久慈市での勤務を希望する医学生を支援し、医師や看護師の待遇改善や働き方改革を進めて都市部からの人材確保を強化するとともに、専門医の定期派遣や診療体制の充実を強力に要望します。

●地域包括ケアシステムの強化

高齢化が一層進行するなかで、地域包括支援センターの機能強化と関係者組織による施策の検討・実行による地域包括ケアシステムの充実や自治体と介護施設が連携して訪問介護や見守りサービスを拡大することで、高齢者が在宅で安心して暮らせる体制を構築します。

●高齢者・障がい者の移動支援

高齢者や障がい者の外出機会が限られるなか、医療機関やスーパーなどへの移動を支援する予約制のデマンド型乗合タクシーを拡充し、地域の福祉施設やNPO・ボランティアと協力して柔軟な送迎サービスの導入を検討します。

●地域ぐるみの健康づくり

生活習慣病や認知症の予防がより一層重要となることから、運動プログラムや脳トレ教室、健康カフェを地域ごとに展開し、交流を通じて健康寿命を延ばすとともに、心身の健康維持を促進します。

05

少子化への挑戦

詳細

出生数の減少と若い世代の流出が進行する中、将来を支える人材の確保が最重要課題です。

安心して出産・子育てができ、誰もが久慈市で暮らし続けたい、子どもを産み育てたいと思える環境を整えることこそが、少子化対策の根幹です。子育て世代の声を市政に反映し、地域と社会全体で子どもと家庭を支える、あたたかいまちを目指します。

●市民と共に進める子育て応援

子育て世代の孤立や負担感が深まるなかで、子育ての当事者や保育関係者、企業、行政が参加する横断的な市民会議を設置し、現場の声を反映した実効性ある施策を立案・実行することで、柔軟で持続可能な子育て応援体制をつくります。

●子育て支援の段階的な無償化と充実

経済的負担の大きさが結婚や出産をためらう要因となっている現状を踏まえ、子育て世代が求める医療費などの段階的な無償化を推進し、第2子以降の支援を拡充して多子世帯の負担を軽減するとともに、病児・病後児保育の拡充や育児相談窓口の充実を図ります。

●仕事と子育ての両立支援

育児と就労の両立が難しく、特に女性のキャリア継続がひとつの課題であることから、市内企業と連携して育児休業取得率の向上を図り、柔軟な勤務制度を導入する企業を子育て応援企業として認定・支援するとともに、ファミリーサポートセンターの活用を促進して育児の負担を社会全体で分担します。

●安心して出産できる環境整備

産婦人科医療体制の充実を図り、妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援を提供するとともに、産前産後支援や育児相談、メンタルヘルス支援を強化して子育て世代の孤立を防ぎます。

●地域全体で子育てを支える仕組みづくり

核家族化の進展により子育てが家庭内に閉じがちになっていることが課題であると考えられることから、子育て経験者や祖父母世代、シニア層との交流イベントや子育て支援活動を推進し、さらに廃校や空き家を活用した子育て拠点を整備して、子育て世代とそれを支える方々が気軽に交流できる居場所を提供します。

06

自然共生社会への挑戦

詳細

久慈市は森林面積約87%を誇り、海と山に囲まれた豊かな自然が特徴ですが、地球温暖化やエネルギー供給の不安定化などの課題が暮らしに大きな影響を与えています。

次世代にこの豊かな自然を引き継ぐために、再生可能エネルギーの導入や環境にやさしい産業への転換を進めることで自然共生社会を目指します。

●洋上風力発電と久慈港の基地港湾化

再生可能エネルギーの拡大と地域経済の活性化を実現するため、久慈港を洋上風力発電の基地港湾として位置づけ、関連産業の集積を推進し、地元企業と連携して建設やメンテナンス分野で新たな雇用を創出するとともに、発電された電力を市内企業や家庭に供給してエネルギー自給率を高め、同時に国内への安定的な電力供給にも貢献します。

●住宅・公共施設への省エネ設備導入支援

エネルギー価格の高騰や脱炭素化の流れを踏まえ、住宅への太陽光発電や蓄電池、断熱設備の導入を支援し、併せて公共施設の省エネ改修を進めてエネルギー消費を削減するとともに、EV充電設備の設置拡大により電動車の普及を後押しします。

●持続可能な農業漁業の推進

有機農業やスマート農業により環境負荷を低減し、漁業においては資源管理型漁業を推進することで、持続可能な農林水産業の基盤を確立します。

●森林資源の活用と環境保全の両立

権利者意識の変化などによる森林の荒廃が進む中で、森林全体を地域資源と位置づけて林産材の活用と適正な保全を両立し、地域産木材の利用拡大によって林業を活性化するとともに、市民参加型の植林や保全活動を推進して環境意識の向上を図ります。

●環境教育の強化と市民参加型のゼロカーボン推進

脱炭素社会の実現には市民一人ひとりの理解と行動が不可欠であることから、小中学校での環境教育を充実させて次世代の環境意識を育成するとともに、地域イベントでのゼロカーボン推進活動を展開し、市民が主体的に参加できる取り組みを広げます。

07

防災力向上への挑戦

詳細

これまで久慈市は、津波・豪雨・地震など多くの自然災害に直面してきましたが、頻発化・激甚化する自然災害に備えるには、従来の取り組みだけでは不十分になりつつあります。

市民の命と暮らしを守るため、災害に強いインフラ整備と日常からの備えを両輪に、ドローンやAIなどの先進技術、市民参加型の防災教育を組み合わせ、防災力向上を目指します。

●ドローン・AIを活用したインフラ点検と防減災対策の強化

老朽化インフラの増加や気候変動による自然災害の激甚化を踏まえ、河川・橋梁・道路をドローンやAIで効率的に点検して老朽化や災害リスクを早期に把握。災害危険箇所への監視システムの導入による迅速な避難が可能な体制を構築するとともに、災害発生時にはドローンを活用して被災状況を即時に把握し、救助や復旧を円滑化する取組も進めます。

●自主防災組織・消防団の支援強化と防災教育の充実

自主防災組織の活動費補助や訓練機材を拡充し、消防団員の待遇改善と備品の充実を図ることで担い手不足を解消するとともに、学校や地域での防災教育を総合的に強化し、子どもから大人まで災害時に自ら行動できる自助の力を育成します。

●避難施設のバリアフリー化と安全性向上

災害時に高齢者や障がい者など災害弱者が安心して避難できる体制が求められることから、市内避難所のバリアフリー化を拡充し、非常食・医薬品・介護用品などの備蓄を強化することで、誰もが安心して避難できる環境を整備します。

●主要道路の整備とインフラ耐震化

大規模災害発生時に命を守る道路機能を確保するため、主要道路の防災対策を進めて円滑な輸送を確保しつつ、老朽化した橋梁やトンネルの適切な維持補修を進め、市民が安全安心に通行できる通学路や生活道路を守ります。

●市民参加型の防災訓練と情報発信強化

行政と地域住民が一体となって取り組む大規模防災訓練を毎年実施し、災害時の実践力を高めます。また、リアルタイムで避難情報や安否確認が可能な防災アプリを実装し、誰もが迅速に正確な情報を得られる体制を整えます。さらに、防災ワークショップやセミナーを定期的に開催し、世代を超えて市民が主体的且つ日常的に学び合える環境を整え、地域全体で自ら守り、助け合う共助の力を育成します。

08

活力みなぎる未来への挑戦

詳細

世界に誇る琥珀や恐竜化石、四季折々の美しい自然、そして海と山の恵みに育まれた豊かな食文化など、久慈市は独自の魅力にあふれています。この唯一無二の地域資源を磨き上げ、体験型・滞在型の観光を推進することで、活力みなぎる未来を目指します。

●体験型観光の推進と観光施設の整備

久慈市ならではの体験型観光を強化し、琥珀採掘や恐竜化石発掘、農林水産業体験、ジオツーリズムなど多彩な体験を提供し、久慈の自然・歴史・文化の魅力を体感できる機会を拡充します。また、琥珀や恐竜を核とした観光拠点施設の建設を含めた整備を検討するなど、魅力的な観光環境を整備し、何度も訪れたくなる地域づくりを推進します。

●多言語対応とインバウンド観光の推進

観光施設や案内板、パンフレットを多言語化し、海外からの来訪者が安心して滞在できる環境を整備します。また、市内各所に無料Wi-Fiスポットを設置し、快適な通信環境を提供するとともに、キャッシュレス決済の普及を後押しします。さらに、SNSや動画配信を活用したプロモーション戦略を強化し、久慈の魅力を世界に発信することでインバウンドを推進します。

●恐竜化石・琥珀のブランド化と観光商品開発

恐竜化石や琥珀を久慈ブランドとして国内外に発信します。また、化石発掘体験や琥珀採掘体験をより充実させ、新しい価値を創出します。また、恐竜や琥珀をモチーフにしたオリジナルグッズ・スイーツ・アクセサリーなどの商品開発を支援し、地域事業者と連携して観光消費を拡大します。更に、オンライン販売やふるさと納税の返礼品にも展開し、全国・海外への販路拡大を図ります。

●久慈の食文化を活かしたグルメ観光の強化

ご当地グルメを積極的に発信し、観光シーズンに合わせた食イベントや季節ごとのグルメツアーを企画し、観光客を誘致します。

また、料理人や飲食店と連携したオリジナルメニューの開発、SNSを活用した発信強化により、久慈の食文化を全国・海外に広げます。

●地域住民と一体となった観光まちづくり

市民参加型の観光ワークショップを定期的に開催し、観光資源の発掘や新しい観光商品のアイデアを市民と共に創出します。また、市民一人ひとりが観光大使として久慈の魅力を伝えられるよう、語り部育成やボランティアガイドの拡充を進めることで、観光を通じて地域愛を高め、訪れる人と暮らす人の双方が交流し、楽しめるまちづくりを推進します。

09

世界とつながる農林水畜産業への挑戦

詳細

デジタル技術を積極的に導入し、スマート農業や6次産業化を推進することで、生産力と品質を高め、付加価値を創出することで、誇りある一次産業の未来を切り拓き、久慈を日本の食糧生産を担う食糧基地として世界に発信し、次世代への継承を目指します。

●スマート農業の導入と生産力の向上

ドローンやAI、センサー技術を活用し、農作物の生育状況をデータで可視化することで、省力化と高収量化を推進します。また、水質や土壌のモニタリングにより施肥や水管理を最適化し、品質と収益性の向上を目指します。そして、担い手不足に対応するためにロボット農機や自動収穫機の導入を支援し、若者や新規就農者が参入しやすい環境を整備することで、地域全体で次世代型農業への転換を図ります。

●6次産業化による高付加価値化

農林水畜産物の一次産品を加工・販売までつなげる6次産業化を支援し、生産者の所得向上と地域経済の循環を目指します。また、ECサイトやふるさと納税を活用した販売ルートの拡大、ブランド化戦略を推進し、久慈ならではの魅力を全国に発信します。

●EC市場活用と販路拡大

地元消費が縮小する中、ふるさと納税やオンラインショップを強化し、全国に向けて安定的に販売を拡大します。また、短角牛や水産物など地域を代表する産品の輸出を強力に推進し、海外市場への積極的な進出を目指します。

●短角牛の更なる価値向上

全国的にも希少な短角牛を、生育から加工・販売・体験まで一体的に結びつけ、資源としての価値を再定義します。その魅力を国内外の高級市場へ発信し、商談会でのトップセールスを通じて販路を拡大し、市場の成長と地域経済の活性化につなげます。

●次世代担い手の育成と魅力発信

新規就農・漁業・林業・畜産業への就業者を支援し、安定的に生産を継続できる体制を整えます。高校・大学と連携したインターンシップや体験学習を推進し、若者に地域の仕事の魅力を伝えるとともに、就業への関心を高める取組を推進します。

10

総合的な都市基盤整備への挑戦

詳細

交通インフラや公共施設の老朽化、度重なる自然災害への備え、防犯対策など、多岐にわたる都市基盤の課題に直面しているなか、これらを解決するために、国の補助金・交付金を積極的に活用し、道路や公共施設の改修・耐震化、防犯設備の整備を着実に進めることで、市民の生命財産と暮らしを守り、安全安心で快適に暮らせる環境を整え、持続可能な都市基盤の構築を目指します。

●主要道路の整備と交通利便性の向上

人口減少や高齢化が進む中でも、市民生活や産業活動を支える交通基盤は必須であることから、生活道路を計画的に維持・補修し、市街地と周辺地域をつなぐ重要アクセス道路を改良・拡幅します。

●防災インフラの強化

近年頻発する豪雨や地震など自然災害への備えとして、河川堤防や排水設備の整備を進め、水害や土砂災害のリスクを軽減します。

●防犯対策の充実

空き家増加などの社会環境の変化により、地域の防犯体制強化は喫緊の課題となっていることから、商店街・住宅地・公園などの要所に防犯カメラを設置し、犯罪抑止力を高めるとともに、夜間の安全確保のために防犯灯やLED街灯を適切に配置します。

●公共交通の利便性向上と持続可能な交通網の整備

移動手段の確保は市民生活や地域経済を支える大切な要素であることから、市内バス、鉄道のダイヤ最適化や乗継ぎの利便性向上を進め、公共交通の利用を促進します。あわせて、予約制の乗合タクシーを拡充し、高齢者や交通弱者の移動を支援することで、持続可能な交通環境を整備します。

●未来を見据えたスマートシティ化の推進

交通・防災・行政サービスをはじめとするあらゆる分野でデジタル技術を社会実装し、暮らしの利便性と安全性を高めます。具体的には、AIやビッグデータを活用した施策展開、オンラインによる行政手続き、遠隔医療やオンライン教育の推進などを通じて、市民一人ひとりが安心して快適に暮らせる環境を整備することで、誰もがデジタルの恩恵を享受できるスマートシティ化を推進します。

11

スポーツと歴史文化の香る未来への挑戦

詳細

市民の健康増進や青少年の健全育成を進めるとともに、地域の文化を魅力的に体感できる環境を整えることが、交流人口の拡大や観光振興にもつながることから、スポーツと文化を両輪に据え、市民の誇りと活力を育み、歴史文化の香る魅力ある久慈を目指します。

●全天候型総合運動公園の整備

既存の総合運動場などを有効活用しつつ、雨や雪の日でも利用できる全天候型スポーツ施設を整備し、市民の健康促進とスポーツ振興を図ります。また、子どもから高齢者まで幅広い世代が運動や交流を楽しめる場として整備するとともに、地域大会や交流イベントの開催拠点にも活用します。一方で、防災拠点としての機能を持たせ、災害時には避難所や救援物資の集積拠点として市民の安全を守ることを念頭に検討を進めます。

●地域スポーツの振興とトップアスリートの育成

ジュニア世代への支援を強化し、全国・世界で活躍できる選手の育成を目指します。学校や地域クラブと連携したスポーツ教室の開催により、子どもから高齢者まで幅広い世代がスポーツに親しむ機会を提供します。また、プロ・大学チームの合宿誘致を進めることで、地域住民とアスリートの交流を生み出し、スポーツ観光の推進や地域経済の活性化にもつなげます。

●久慈城跡の歴史文化活用と観光資源化

久慈城跡の保存・整備を進め、歴史的価値を次世代へ継承するため、VR・ARを活用した歴史体験コンテンツを整備し、訪れる人々が臨場感をもって歴史を体験できる環境を整備します。また、伝統行事や祭りの継承を地域住民と共に推進し、地域の誇りを観光資源へと磨き上げます。

●文化・芸術活動の支援と育成

市民が参加できる文化イベントやアートフェスティバルを開催し、創造性と交流を育む取組を推進します。また、歴史・文化・芸術施設を活用した体験型ワークショップを展開し、学びと体験を通じて地域文化への理解と愛着を深めます。

●観光振興とスポーツ・文化の融合

豊かな自然環境を活かし、各種大会などを企画・誘致し、全国から愛好者を呼び込みます。また、郷土芸能や伝統文化の体験と組み合わせることで、訪れる人に久慈ならではの魅力を提供し、スポーツによる健康促進、文化による誇りの醸成、観光による交流人口の拡大を一体的に進め、地域全体の活力と経済効果を生み出します。

12

持続可能な市政経営への挑戦

詳細

人口減少や財政制約が進む中で、行政のあり方そのものが大きく問われる時代となっており、これからの市政には、限られた資源を最大限に活かし、市民の信頼に積極的に応える姿勢がより一層欠かせないもとなっています。このことから、職員一人ひとりが力を発揮できる環境を整え、市民と共につくる開かれた市政を推進する必要があります。将来を見据え、デジタル技術の活用や行財政改革を徹底し、持続可能で未来志向の市政を実現することで、市民に寄り添う行政を目指します。

●職員の能力向上と働き方改革の推進

政策立案力やデジタルスキルの向上を目的とした研修をより充実させ、行政サービスの質を高めるため、テレワークやフレックスタイムを導入し、柔軟かつ効率的な働き方を推進します。また、民間企業や他自治体との人事交流を通じて新しい視点やノウハウを取り入れ、時代に即した行政運営を実現します。

●まちづくり担当課の新設と市民協働の強化

地域活性化施策を一元的に推進するまちづくり担当課を設置し、縦割りを超えた総合的なまちづくりを推進し、市民団体・NPO・企業と連携した協働プロジェクトを展開し、地域の課題解決や新しい魅力づくりに取り組みます。

●デジタル技術の活用と行政手続きの簡素化

オンライン申請やマイナンバーカードの利活用を進め、時間や場所にとらわれない便利な行政サービスを実現するため、AI・RPAの導入により事務作業を自動化・効率化し、窓口業務のペーパーレス化と待ち時間削減を推進します。また、高齢者やデジタルに不慣れな方へのサポート体制も整え、誰もが安心して利用できるやさしいデジタル行政を目指します。

●財政健全化と持続可能な市政運営

新規市債発行を抑制し、将来世代への負担を軽減します。また、計画的で透明性の高い財政運営を徹底し、無駄を削減する行財政改革を推進します。さらに、財政調整基金を積み増し、災害や経済危機などの緊急事態にも柔軟に対応できる安定した財政基盤を確立し、持続可能な市政運営を実現します。

●公共施設の統廃合・集約化による効率的な運営

人口減少や利用状況の変化を踏まえ、公共施設の適正配置を進め、複合施設化を推進するため、市役所、公共機関などを集約し、市民が利用しやすく、かつ効率的な施設運営を実現します。これにより維持管理コストを削減するとともに、限られた財源を最大限に活用できる持続可能な行政基盤を確立します。